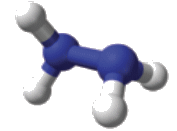

Le bisphénol A, ou plus rigoureusement le 4,4’-dihydroxy-2,2-diphénylpropane, est un composé cristallisé, de formule C15H16O2. Synthétisé dès 1891 par le chimiste russe Alexandre P. Dianin, il a été très étudié dans les années 1930, lors de la recherche systématique d’œstrogènes de synthèse.

Il ne fut jamais utilisé comme tel, car son activité est 1 000 fois plus faible que celle de l’œstradiol, hormone sexuelle femelle primaire. Le diéthylstilbestrol (ou distilbène) lui fut préféré, avec de graves effets à long terme et sur plusieurs générations.

En 2006, la production mondiale s’élevait à environ 4 Mt, utilisées aux 2/3 pour la fabrication du polycarbonate et à 1/3 pour celle de résines époxy.

Du BPA résiduel peut migrer du contenant vers le contenu et le contaminer soit par chauffage prolongé et/ou à température trop élevée, soit en cas de contenu acide ou encore lors de lavages avec des détergents et rinçages insuffisants. Ingéré, on le retrouve dans les urines et le sang, ainsi que dans le liquide amniotique. La majorité de la population européenne et américaine (90 % des adultes) serait contaminée, à des doses extrêmement faibles, mais mesurables. Une découverte récente (2009) a conduit à suspecter d’autres sources d’exposition au BPA que l’ingestion, en particulier à travers la peau.

En effet, les personnes en contact régulier avec des tickets de caisse ou des reçus de carte de crédit, papiers dits thermiques sur lesquels on trouve du BPA libre, présentent des taux de BPA plus élevés que la moyenne. Des études {in vivo sur des explants de peau démontrent que, quelle que soit la quantité déposée (de 50 à 800 nmoles), les 2/3 traversent la barrière cutanée.

Le bisphénol A avait été synthétisé pour servir de leurre aux récepteurs œstrogéniques, c’est-à-dire mimer l’effet des hormones sexuelles féminines impliquées dans la fonction de reproduction. D’autres effets, toxiques, ont été ou sont revendiqués : cancers, obésité précoce, maladies cardiovasculaires, problèmes de pancréas, de thyroïde ont été évoqués.

On notera, pour ce qui concerne les études scientifiquement convaincantes, l’impact sur les fonctions intestinales du rat à des doses inférieures d’un facteur 10 à celle de la DJA (dose journalière admissible définie par les autorités de santé : 0,05mg par kg de poids corporel). Le passage facile de la barrière placentaire et la sensibilité particulière de l’embryon et du bébé justifient que des études approfondies, notamment épidémiologiques, soient menées contradictoirement sur les effets possibles et à quelles doses du BPA.

De plus, à des doses relativement élevées et sur des modèles très éloignés de l’homme, il vient d’être démontré que les cibles d’action du BPA, lors du développement embryonnaire au moins, sont plus nombreuses que les seuls récepteurs des œstrogènes. Les mécanismes d’action du bisphénol A et l’évaluation des risques encourus doivent donc être élargis à un nouveau champ d’études.

Pensée du jour

« Le risque nous cerne, courage fuyons… »

Sources

– http://fr.wikipedia.org/wiki/bisphénol_A

– http://en.wikipedia.org/wiki/Bisphenol_A

– www.techno-science.net/?onglet=news&news=8820

– http://fr.wikipedia.org/wiki/diethylstilbestrol

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Œstrogène

– http://en.wikipedia.org/wiki/Estrogen

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Diéthylstilbestrol

– http://en.wikipedia.org/wiki/Diethylstilbestrol

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate

– http://en.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate

– www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl08-595.html

– www.inra.fr/presse/bisphenol_a_penetrerait_organisme_par_peau

->http://www.inra.fr/presse/bisphenol_a_penetrerait_organisme_par_peau

Présentation

Présentation  Entités

Entités  Partenaires

Partenaires  Histoire de la SCF

Histoire de la SCF  Gouvernance

Gouvernance  Industrie

Industrie