La chitine a été isolée pour la première fois à partir d’un champignon en 1811 par le chimiste français Henri Braconnot qui l’appela fungina, mais c’est en 1823 qu’Auguste Odier isole le même résidu insoluble et le nomme chitine du grec {χιτών signifiant « tunique », par analogie entre la coquille protectrice des arthropodes et le vêtement.

|lEn 1859, Charles Rouget obtient une chitine modifiée par traitement avec de la potasse concentrée à température élevée ; ce produit soluble dans les solutions aqueuses acides, est baptisé chitosan ou chitosane par le chimiste allemand Félix Hoppe-Seyler en 1894. Sa structure fut déterminée au cours de sa thèse par Albert Hofmann, spécialiste des produits naturels et militant pro-LSD.

|

|Bien que les végétaux supérieurs ne contiennent pas de chitine, la chitinase est une hydrolase commune de défense des plantes contre les attaques par des champignons pathogènes (ce qu’on appelle un éliciteur) et utilisée par conséquent comme bio-pesticide. La chitine augmente aussi le rendement des cultures, et la résistance des pommes cueillies aux attaques de parasites…

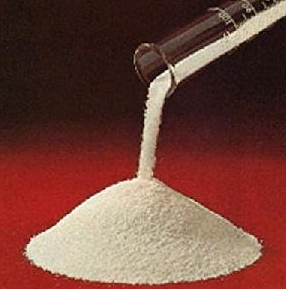

Un règlement européen (N°53-2011) liste les pratiques œnologiques désormais autorisées, notamment les produits pour la clarification, dont le chitosane et le chitine-glucane d’origine fongique.|<| Déjà utilisé pour sa bio dégradabilité et sa biocompatibilté pour le fil de sutures et divers pansements, le chitosane trouve de nouvelles applications avec la mise au point, au Japon, d’un pansement adhésif et auto-cicatrisant, particulièrement fin (75 nm) et souple, qui épouse ainsi parfaitement la forme de l’organe sur lequel on le fixe : un poumon de chien lésé a ainsi été pansé avec cicatrisation et résorption du matériau en moins d’un mois. Des substituts vasculaires à base d’hydrogel physique de chitosane sont expérimentés. La préparation de nanoparticules de chitine sous forme de billes iso-disperses ouvre la voie à de nouvelles possibilités : associées à une molécule active (en surface ou incluse), elles permettent de développer la vectorisation de protéines, de fragments d’ADN, de divers médicaments, d’immuno-adjuvants, d’hormones, le greffage d’agents de contraste… Un ARN interférant comme le siRNA peut ainsi être transporté en quantités importantes par formation de paires d’ions entre ses charges négatives et la surface positivement chargée du chitosane. La voie est aussi ouverte à de nouvelles techniques en agriculture, agro-alimentaire et biotechnologie, avec l’immobilisation d’enzymes, de produits phytosanitaires, la protection et la diffusion contrôlée d’arômes… Il est également possible de construire des bio-composites haute performance, dont la matrice polymère est renforcée par des nano-fibrilles cristallines à l’instar de ce qui se passe naturellement dans la nature. L’autoassemblage de type cristal liquide de courtes fibres de chitines en milieu aqueux mime la géométrie présente dans les tissus biologiques et le phénomène de morphogénèse. L’intérêt s’est également porté vers les diverses modifications chimiques de la chitine et du chitosane dans le but d’améliorer leur solubilité et d’élargir encore l’éventail de leurs applications. La préparation de dérivés de faible poids moléculaire, hydrosolubles, et possédant un groupe amine libre, les chito-oligosaccharrides (ou COSs) multiplie leurs possibilités d’application. Les dérivés phosphorylés se sont avérés particulièrement prometteurs, car ils présentent de nombreux avantages : propriétés anti-inflammatoires, possibilité de former des complexes avec divers métaux, compatibilité avec le fluide sanguin, formation de polyélectrolytes anioniques… Les billes d’hydrogel à base de chitosane permettent des applications quasi-infinies dans le domaine biomédical, et les implications futures en thérapie génique sont l’objet de recherches intensives ! Il est possible de préparer des nanoparticules semi-conductrices, des papiers et des textiles ayant des propriétés antimicrobiennes et antifongiques ; mais aussi des membranes séparatives et des résines échangeuses d’ions pour le traitement des eaux usées. On s’en sert, dans les pays arides, pour retenir l’eau de la rosée… Même si l’utilisation industrielle actuelle des chitines, chitosanes et autres dérivés n’est que 10 000 t/an, heureusement la bioressource, évidemment renouvelable, est estimée à 1011 t/an.

Pensée du jour

«Chitine et chitosane : de quoi rêver notre futur !»

Sources

– http://en.wikipedia.org/wiki/Chitin

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Chitosane

– http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30054/f788.image

– www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2446574/

– Chitin, Chitosan, Oligosaccharides and Their Derivatives: Biological Activities and Applications, Se-Kwon Kim (Editor) 2010 CRC

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Chitine

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Ehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Eliciteur

– www.e-polymers.org/journal/abstract_shw.cfm?Abstract_id=1487

– www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2885077/

– http://lmpb.univ-lyon1.fr/Thematique_Mat.Pol.Nat._&_Bioar.pdf

– La chimie et la santé, EDP Sciences et {L’Actualité chimique Livres, 2010

Pour en savoir plus

– Cellulose

Présentation

Présentation  Entités

Entités  Partenaires

Partenaires  Histoire de la SCF

Histoire de la SCF  Gouvernance

Gouvernance  Industrie

Industrie