Mais les athlètes grecs des JO Antiques, dès le VIe siècle av. J.-C, utilisaient déjà des extraits naturels, issus de plantes ou d’animaux : les sauteurs se nourrissaient de viande de chèvre pour « bondir » plus haut… Le dopage est donc une pratique ancienne, connue des guerriers d’Alexandre le Grand dans le but d’augmenter leurs capacités, mais surtout de diminuer leur peur. On dit que le mot dopage vient du néerlandais « dop », qui désigne une boisson alcoolisée à base de peaux de raisin que les guerriers zoulous consommaient pour augmenter leurs prouesses au combat.

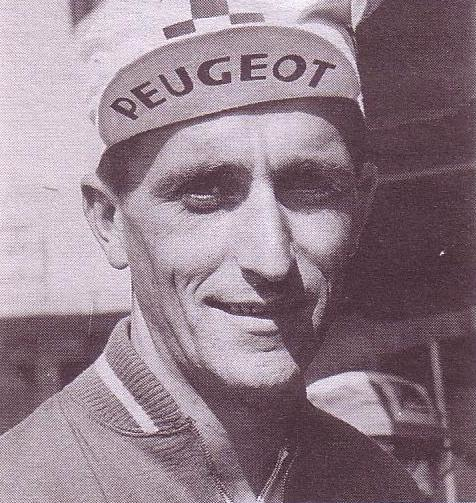

C’est probablement la mort, en direct, du champion cycliste Tom Simpson lors de l’ascension du Mont Ventoux au cours du Tour de France 1967, par la voie la plus abrupte et désormais délaissée, qui fut à l’origine de la recherche systématique de traces de produits dopants chez les athlètes de haut niveau, et le début d’une véritable politique antidopage. Elle fut mise en place officiellement par le Comité International Olympique dès 1968, au cours des JO d’hiver à Grenoble.

En 1999, une Agence mondiale antidopage (World Antidoping Agency, AMA), financée à 50 % par les gouvernements, fut créée à Lausanne, avec un bureau principal à Montréal. Elle harmonise les règles liées au dopage dans tous les sports et tous les pays.

Dans le dopage et la lutte antidopage, la Chimie a toujours tenu la vedette. L’AMA établit chaque année depuis 2004 une « Liste des interdictions » actualisée qui comporte aujourd’hui près de 200 composés. Le refus de contrôle est également sanctionné, même hors compétition, comme les tentatives de falsifications des tests, l’utilisation de produits masquants destinés à empêcher l’identification du composé dopant, et tout acteur de l’entourage du sportif complice de trafic de drogue ou de dopage. L’ensemble constitue « Le Code ».

Les substances les plus répandues, et pas seulement dans le milieu sportif, sont les drogues dites récréatives, comme le cannabis (cf. Chanvre & Cannabis), les amphétamines (cf.Amphétamines), la cocaïne (cf. Cocaïne)). Comme elles ne sont pas synthétisées par l’organisme humain, elles sont dites exogènes.

Les drogues les plus connues et les mieux étudiées dans les années 1970 et 1980 sont certainement les stéroïdes anabolisants, proches de la testostérone (cf. Testostérone) qui augmentent la masse musculaire, stimulent l’agressivité et donc le désir de vaincre, et aident à la récupération. Grâce à la possibilité de les acheter sur Internet, elles sont encore utilisées, en particulier dans le milieu du football, malgré le développement par les chimistes de méthodes de plus en plus fines de détection et d’analyse quantitative, notamment par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse. Une des difficultés est évidemment de les identifier dans un mélange complexe, urine ou sang.

Il n’est pas toujours facile de déterminer si la testostérone est naturellement produite par l’athlète, ou résulte de la prise d’un dopant interdit. L’analyse isotopique du carbone, permet parfois de faire la différence. Cette difficulté, réelle dans le cas d’autres techniques de dopage, a conduit à développer récemment la notion de « Passeport biologique de l’Athlète » : suivi longitudinal et systématique de marqueurs pertinents d’une substance et de ses métabolites, ce passeport permettra de construire un profil individuel, parfois sensiblement différent du profil moyen utilisé jusqu’à présent comme référence.

L’érythropoïétine, ou EPO, est une hormone glycoprotéique secrétée par les reins et le foie. De masse molaire d’environ 37 000 daltons, elle stimule la production de globules rouges par la moelle osseuse, augmentant ainsi la capacité respiratoire et donc la performance et l’endurance musculaires (cf. Le muscle). Depuis 1988, une molécule de synthèse ayant la même action que l’EPO endogène, l’EPO recombinante, est disponible et a été utilisée par des sportifs, notamment dans le cyclisme (affaire Festina), la natation ou le ski de fond, pour augmenter la capacité respiratoire et donc l’endurance, et faciliter la récupération

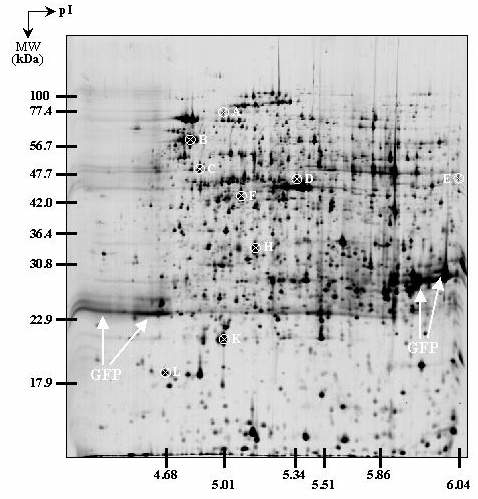

Depuis juin 2000, le laboratoire agréé de Châtenay-Malabry a développé une méthode d’analyse à l’occasion des Jeux Olympiques de Sydney, encore appliquée aujourd’hui : elle permet de détecter l’EPO recombinante et de la distinguer de l’EPO endogène. L’exemple le plus récent est celui du champion olympique italien du 50 km marche, Alex Schwazer, disqualifié début août 2012. Bien d’autres types d’EPO recombinantes sont conçues, de plus en plus semblables à l’EPO humaine…

L’hormone de croissance, secrétée par l’hypophyse, est de longue date industriellement synthétisée par génie génétique. Appelée somatropine, elle augmente la masse musculaire et aide à la récupération ; mais elle présente des effets secondaires en provoquant une augmentation de la taille des os. Le premier test de dépistage à grande échelle a été effectué lors des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004 ; il utilise l’électrophorèse capillaire couplée à un spectromètre de masse.

La transfusion autologue consiste à se faire prélever du sang dans le but de se le réinjecter, beaucoup plus tard si nécessaire, après congélation. Ainsi, lorsque le sportif aura effectué son prélèvement, il va synthétiser du sang pour remplacer celui qui a été prélevé. La réinjection de son propre sang, qui contiendra davantage de globules rouges (qui sont les transporteurs d’oxygène dans le sang, cf. Hémoglobine), placera le sportif en situation favorable, capable d’assurer l’oxygénation nécessaire pour un effort soutenu ou à haute altitude. Cette méthode a été très utilisée, notamment lors des Jeux Olympiques d’été de 1984 aux États-Unis. Elle est difficile, voire impossible à détecter.

Dans une transfusion homologue, le sang provient d’un donneur humain dont le groupe sanguin est compatible avec celui du receveur. Ces cas de dopage sont plus faciles à déceler, comme dans le cas du coureur cycliste américain Tyler Hamilton. Les tests font intervenir des interactions antigènes-anticorps, réactions de type immunitaire, qui permettent de mettre rapidement en évidence une prise de sang externe.

Les tricheurs font preuve de plus en plus d’astuce(s) pour contourner les règlements du code international anti-dopage. L’ozonothérapie, une nouveauté, consiste à prélever du sang, à l’enrichir avec de l’ozone (aux vertus thérapeutiques controversées) et à le réinjecter dans le corps (cf. Ozone). Depuis 2011, cette méthode, interdite par l’Agence mondiale antidopage, aurait été utilisée par le coureur cycliste Rémy Di Grégorio, mis en examen le 12 juillet 2012.

La course entre le couple dopeurs-dopés, et les instances réglementaires et scientifiques est toujours d’actualité. Chacun gagne à tour de rôle, les seconds étant stimulés par les ruses des premiers, car la frontière entre le naturel et le synthétique est parfois difficile à déterminer. Certains craignent même les manipulations génétiques, comme celle qui a permis la création d’une race de bœuf déficient en myostatine, une protéine qui régule la croissance des muscles… L’absence de cette protéine conduit à une croissance hors norme de l’animal (sans effet secondaire décelé à ce jour). Mais cette déficience peut être naturelle et créer spontanément des surhommes, comme en témoigne le cas de Liam Hoekstra, né en 2005 avec une déficience du gène correspondant, issue d’une mutation génétique rarissime.

De telles « anomalies » posent des questions délicates : aux Jeux Olympiques d’hiver de 2006 à Turin, avec une athlète inscrite aux jeux féminins possédant un gène de caractère masculin. De même, un test de féminité pratiqué sur l’indienne Santhi Soundarajan s’est révélé anormal et l’athlète a été privée de sa médaille d’argent du 800 mètres des Jeux asiatiques de Doha.

La « sportivisation » généralisée des mœurs et des corps, qui nous veut toujours beaux, jeunes, en pleine possession de nos moyens, crée une dépendance psychologique qui dépasse le sport de haut niveau. Du bien-être à la performance, de l’entretien de soi au refus de vieillir, la frontière est fragile entre le normal et le pathologique, si le dépassement de soi devient une exigence sociétale.

Pensée du jour

«Etre ou être plus, is that the question ?»

Sources

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_(Sport)

– www.clubcardiosport.com/evenements/these-clubcardio.pdf

– www.afld.fr

– http://ec.europa.eu/sport/what-we-do/doping_fr.htm

– www.chu-rouen.fr/ssf/anthrop/dopagesportif.html

– www.wada-ama.org/

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_international_olympique

– La chimie et le sport, EDP Sciences et L’Actualité Chimique Livre, 2011

Pour en savoir plus

– Nicotine

– Caféine

– Chanvre & Cannabis

– Amphétamines

– Cocaïne

– Testostérone

– Le Muscle

– Hémoglobine

– Ozone

Présentation

Présentation  Entités

Entités  Partenaires

Partenaires  Histoire de la SCF

Histoire de la SCF  Gouvernance

Gouvernance  Industrie

Industrie