C’est un élément d’abondance supérieure à celle de l’argent, comparable à celle du molybdène ou de l’arsenic, mais quatre fois moins abondant que le thorium. Il se trouve partout à l’état de trace, y compris dans l’eau de mer. C’est un métal radioactif (émetteur alpha) de période très longue (~4,5 milliards d’années pour 238U et ~700 millions 235U). Sa faible radioactivité, additionnée à celle de ses descendants dans la chaîne de désintégration, génère une puissance de 0,1 watt par tonne, ce qui en fait, avec le thorium (quatre fois plus abondant, mais trois fois moins radioactif), la principale source de chaleur qui tend à maintenir les hautes températures du manteau terrestre, en ralentissant son refroidissement.

Les réserves mondiales d’uranium sont, en 2009, estimées à 5,4 Mt, réparties essentiellement entre l’Australie (31 %), le Kazakhstan (12 %), le Canada (9 %), la Russie (9 %) et différents pays africains. La production mondiale est d’environ 50 000 t/an en 2009 provenant pour plus de la moitié du Kazakhstan (28 %), du Canada (20 %) et de l’Australie (16 %). Il faut également noter que l’eau de mer en contient environ 3 mg/m3, soit l’équivalent de… 4,5 Gt d’uranium dissous dans les océans.

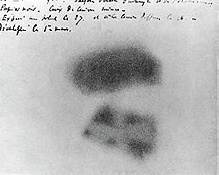

L’uranium a 17 isotopes, tous radioactifs, dont 3 seulement sont présents à l’état naturel : 238U, 235U et 234U. Une tonne d’uranium naturel pur contient 7,1 kg de 235U et 54 g de 234U, le reste étant 238U. Quelles que soient les teneurs en uranium des milieux, les proportions entre les deux principaux isotopes formant l’uranium naturel sont pratiquement les mêmes (99,28 % et 0,71 %). La proportion de 235U décroît à l’échelle des temps géologiques. Il y a deux milliards d’années, lors de la période de fonctionnement du réacteur nucléaire naturel d’Oklo, mis en évidence dans une mine gabonaise, la proportion de 235U était encore de près de 4 %, ce qui a permis à ce gisement d’atteindre la criticité, lors de la précipitation des composés dissous formant la pechblende. Le troisième isotope, 234U, appartient à la chaîne de désintégration de 238U.

L’uranium enrichi en 235U est aujourd’hui utilisé comme combustible dans les réacteurs nucléaires ou encore dans les armes nucléaires, que ce soient les bombes A, ou comme amorce dans les bombes H. La fission d’un atome 235U libère de l’ordre de 200 MeV. De même, la fission d’un atome de plutonium 239 libère de l’ordre de 210 MeV. Ces valeurs sont à comparer avec celles de la combustion de carburants fossiles, qui libèrent de l’ordre de 5 eV par molécule de CO2 produit.

L’ordre de grandeur des énergies libérées par les combustibles nucléaires est un million de fois plus importante que celle des énergies fossiles chimiques. Il faut noter que le potentiel d’énergie de l’uranium n’est exploité que très partiellement dans les réacteurs actuels, mais la différence reste nette : 1 kg d’uranium naturel permet la production d’environ 500 GJ dans un réacteur conventionnel, à comparer avec les 49 MJ obtenus pour 1 kg de gaz naturel, 45 MJ pour 1 kg de pétrole, et 20 à 30 MJ pour le charbon.

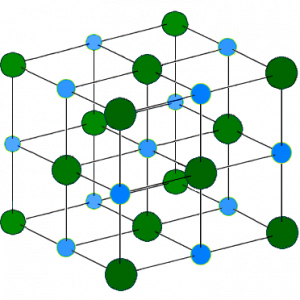

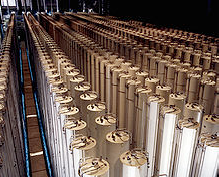

L’enrichissement en 235U exploite la valeur du point triple de l’hexafluorure d’uranium, UF6, qui se situe à 64 °C pour une pression légèrement supérieure à la pression atmosphérique. De plus, le fluor (cf. Fluor) possède un seul isotope naturel stable, 19F : par conséquent les masses moléculaires des isotopomères de UF6 différent uniquement par l’isotope d’uranium présent.

L’uranium appauvri, un sous-produit de l’enrichissement de l’uranium, est très prisé pour sa dureté et sa densité.

Il a aussi été utilisé comme contrepoids en aviation, mais il est remplacé par le tungstène, encore plus dense, mais plus bénin pour l’environnement. La quille de certains voiliers de compétition comportait également de l’uranium enrichi, à la grande colère des australiens lors d’une certaine édition de la course entre Sydney et Hobart.

Le minerai d’uranium a été utilisé dès le début de notre ère comme pigment dans la verrerie, la céramique et la faïence, sous forme de diuranate de sodium ou d’ammonium. Dans le verre, l’uranium est typiquement utilisé à des concentrations de 0,1 % à 2 % en masse, et produit un jaune fluorescent ou légèrement vert, facile à identifier. Dans les céramiques, il produit une pigmentation jaune à faibles concentrations, puis crème, orange, brun, vert, ou noir, quand la concentration augmente.

Pensée du jour

« 92, le métal terrible ! »

Sources

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium

– http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium_235

– http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_235

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Hexafluorure_d’uranium

Pour en savoir plus

– Fluor

Présentation

Présentation  Entités

Entités  Partenaires

Partenaires  Histoire de la SCF

Histoire de la SCF  Gouvernance

Gouvernance  Industrie

Industrie