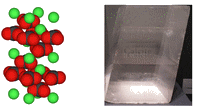

C’est au minéralogiste René Just Haüy, l’un des fondateurs de la cristallographie, que l’on attribue la dénomination calcite. La structure de la calcite est rhomboédrique, avec des couches d’ions calcium qui, le long de l’axe c, alternent avec des couches d’ions carbonate, ce qui explique l’aptitude au clivage des cristaux. La structure de la calcite diffère de celle de l’aragonite, de structure orthorhombique, puisque dans la première l’ion oxygène est lié à 2 ions Ca2+, alors que dans la seconde l’ion oxygène est lié à 3 ions Ca2+. Sa dureté est de 3 et sa densité de 2,7. La masse moléculaire est M = 100.

Il y a beaucoup de minéraux dérivés de la calcite suivant leur teneur en magnésium, manganèse, fer, cobalt, zinc. Les ions correspondants se substituent à l’ion Ca2+ et confèrent alors une grande diversité de colorations aux cristaux. Un exemple typique de substitution est la dolomie qui est un carbonate double de calcium et de magnésium Mg, Ca(CO3)2.

La calcite est soluble dans l’eau à hauteur de 60 à 80 ppm à température ordinaire. C’est l’ion Ca2+ qui apporte la dureté à l’eau. Le titre hydrotimétrique, Th, exprime la dureté de l’eau : 1° correspond à 10mg d’ion Ca2+ par litre. En dessous de 18°, on dit que l’eau est douce, au-dessus de 30°, elle est dite dure. Cela n’est pas sans influence sur l’entartrage des canalisations, ballons d’eau chaude, et autres machines à laver, car l’ion calcium en solution réagit avec le dioxyde de carbone dissous :

CO2 + H2O ———> HCO3– + H+

Ca2+ + 2 HCO3– ———> Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 ———> CaCO3 + CO2 + H2O

Le carbonate de calcium précipitera d’autant plus facilement que l’eau est chaude. Les eaux de ruissellement dissolvent également les ions calcium présents dans le sol et peuvent rejoindre des rivières souterraines ou s’écouler dans des cavités où le goutte à goutte précipite le carbonate de calcium en faisant de magnifiques concrétions telles des stalactites et stalagmites.

Les ammonites, les coquillages, les huîtres ont cette même faculté, d’où l’accumulation de calcaire venant des coquillages dans les couches sédimentaires. L’huître fabrique un composite naturel en secrétant un polymère, la conchioline, sur lequel se dépose la couche d’aragonite et donne la structure feuilletée de la coquille.

Le calcaire broyé et chauffé fournit la chaux (cf. Chaux). On se sert aussi du carbonate de calcium pour la fabrication du verre et la chaux intervient dans la fabrication du ciment ainsi qu’en métallurgie. L’eau du robinet contient du calcaire qui contribue aussi à la ration calcique dans l’alimentation humaine. Une eau trop douce ou trop dure est impropre à la consommation.

Le carbonate de calcium a donc de multiples utilisations : moellon, pierre de construction, marbre lorsqu’il est métamorphisé, corail synthétisé par les microorganismes, nacre fabriqué par les coquillages du genre {Trochus, perle huîtrière précieuse, les multiples facettes du carbonate de calcium envahissent notre quotidien.

La pensée du jour

«Commune ou précieuse, pauvre ou riche, la calcite et sa cousine l’aragonite sont bien dans leur environnement humain.»

Sources

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcite

– www.futura-sciences.com/fr/doc/t/chimie/d/cristallographie-chimie-de-la-calcite_586/c3/221/p1/

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Biréfringence

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Aragonite

– http://fr.wikipedia.org/wiki/Coccolithophore

– http://en.wikipedia.org/wiki/Coccolithophore

Pour en savoir plus

– Chlorophylles

– Chaux

Présentation

Présentation  Entités

Entités  Partenaires

Partenaires  Histoire de la SCF

Histoire de la SCF  Gouvernance

Gouvernance  Industrie

Industrie